人生100年時代・AI時代の学び直しに必要なキャリア相談の専門家キャリアコンサルタントとは

最終更新日:2025.12.12

記事寄稿:一般社団法人 日本リスキリングキャリアコンサルタント協議会(JRCA)

キャリアコンサルタントとは、労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発・向上に関する相談に応じ、助言・指導(キャリアコンサルティング)を行う専門家です。簡単に言えば、働く人々のキャリアに関する 「相談役」 として、適切な助言や指導を提供する国家資格を持つプロフェッショナルです。

キャリアコンサルタントは企業やハローワーク、学校など幅広い現場で活躍しており、相談者(クライアント)が自分の適性・能力や将来像を明確にし、最適なキャリアの道筋を具体化できるよう支援・活動をしています。

現代は社会や経済の変化が激しく、人生100年時代とも言われます。こうした中で、一人ひとりが自らの希望・適性・強みに応じて生涯にわたるキャリア形成を主体的に行うことがますます重要になっています。

そのためには専門的なサポートが欠かせず、キャリアコンサルティングの必要性が高まっています。キャリアコンサルタントは、職業上の課題だけでなく、働く人の「生きがい」や「働きがい」までも視野に入れてキャリア形成を支援することが求められます。

たとえば、「今の仕事にやり甲斐を感じられない」「自分の強みを活かせる働き方を見つけたい」という相談に対して、キャリアコンサルタントはその人の価値観や興味を一緒に整理し、将来のキャリアプランを描くサポートを行います。

キャリアコンサルティングの領域は個別の相談対応だけではありません。大学や企業でのキャリア教育の普及、企業や自治体に対する人材育成・組織開発への働きかけなど、幅広い活動が含まれます。こうした役割を果たすために、キャリアコンサルタントはキャリア発達理論や職業選択理論などのキャリア開発に関する代表的理論を理解している必要があります。また、カウンセリングの理論(例:来談者中心療法、認知行動療法)や、グループワーク・エンカウンターグループ等のグループアプローチについての知識も求められます。幅広い理論とスキルを身につけ、相談者の人生に寄り添う総合的な支援者である点が、キャリアコンサルタントの大きな特徴です。

キャリアコンサルタントの役割

キャリアコンサルタントの役割は、一言でいえば個人のキャリア形成を支援することです。そのために、キャリアコンサルタントは相談過程を6つのステップに沿って進めるのが基本となっています。

具体的には次のとおりです。

- 自己理解の支援 – 相談者自身の性格・価値観・興味関心・能力などを深く理解できるよう支援する段階です。

- 仕事理解の支援 – 世の中の職業や業界、職務内容について情報提供し、相談者が自分に合った仕事やキャリアパスを把握できるよう支援します。

- 啓発的経験の支援 – インターンシップや職場見学、職業訓練など、意思決定前の試行的な経験(自己啓発の機会)を積む支援です。

- 意思決定の支援 – 自己理解と仕事理解、啓発的経験の結果を踏まえ、キャリアの方向性や目標を相談者自身が決定するのを支援します。

- 方策の実行の支援 – 決定した目標を実現するために、就職・転職活動や社内での異動、スキル習得計画など具体的なアクションプランの実行を支援します。

- 仕事への適応の支援 – 新たな職場や役割に円滑に適応できるようフォローし、必要に応じて追加の支援を行います(定着支援)。

これらのステップを円滑に進めるため、キャリアコンサルタントは「自己理解」を深める視点や手法を持っています。例えば、相談者にキャリアシート(キャリアプランシート)の記入を促し、これまでの職務経験や強み・スキルを棚卸ししてもらうことで、自身の興味や価値観を明確化させます。また必要に応じて、適性検査や興味検査など心理アセスメントのツールを活用することもあります。具体的なツールとしては、VPI職業興味検査(ホランドのRIASEC理論に基づく興味テスト)、GATB一般職業適性検査(知的・身体的な9種の職業適性を測る検査)や、VRT職業レディネス・テスト(職業興味と自信度から職業準備性を測定するテスト)などが挙げられます。キャリアコンサルタントはそれぞれの検査の種類や実施方法・結果の解釈方法を理解し、相談者の年齢やニーズに応じて適切なタイミングで適切な検査を選び、結果を正しくフィードバックするスキルを持っています。こうしたアセスメント活用により、相談者が自分でも気づいていなかった強みや関心を発見できるよう支援します。

さらに、キャリアコンサルタントは相談者の職務分析や業務改善にも知見を持ち、将来どのような役割・スキルが求められるかを一緒に考えます。例えば、近年急速に普及する生成AI(Generative AI)の職場への影響を踏まえ、相談者に必要なデジタルスキルについてアドバイスする場面もあります。経済産業省が策定した「デジタルスキル標準(Digital Skill Standard, DSS)」の知識など、時代に合わせた情報にも精通していることが望まれます。実際、AI時代には企業や社会全体でリスキリング(学び直し)を進める必要があると指摘されておりmeti.go.jp、キャリアコンサルタントにも最新動向への理解が求められます。

なお、「啓発的経験」の段階では、単に検査やカウンセリングを行うだけでなく、相談者が実際に仕事を体験する機会を得られるよう支援することも重要です。たとえば、インターンシップや職場見学、企業でのトライアル雇用(お試し就業)に参加してみることを勧めることで、相談者は具体的な職場イメージを掴みやすくなります。これにより、自分の適性や興味に対する確信が深まり、より良い意思決定につながります。

キャリアプランの作成支援もキャリアコンサルタントの重要な役割です。自己理解・仕事理解・啓発的経験の結果を踏まえて、相談者が「具体的なキャリアプラン(将来計画)」を策定するのをサポートします。キャリアプランには職業上の目標だけでなく、家族との生活設計やライフプランの視点も含めて、短期目標と中長期目標を設定することが望ましいでしょう。キャリアコンサルタントはこうした目標設定のプロセスをガイドし、現実的かつ意欲の湧くプラン作りを手助けします。

職務経歴シート入力画面のイメージ。ジョブ・カードは生涯にわたるキャリア形成に活用できるツールであり、厚生労働省が定めた様式に沿って作成する(画像:厚生労働省「マイジョブ・カード」より)

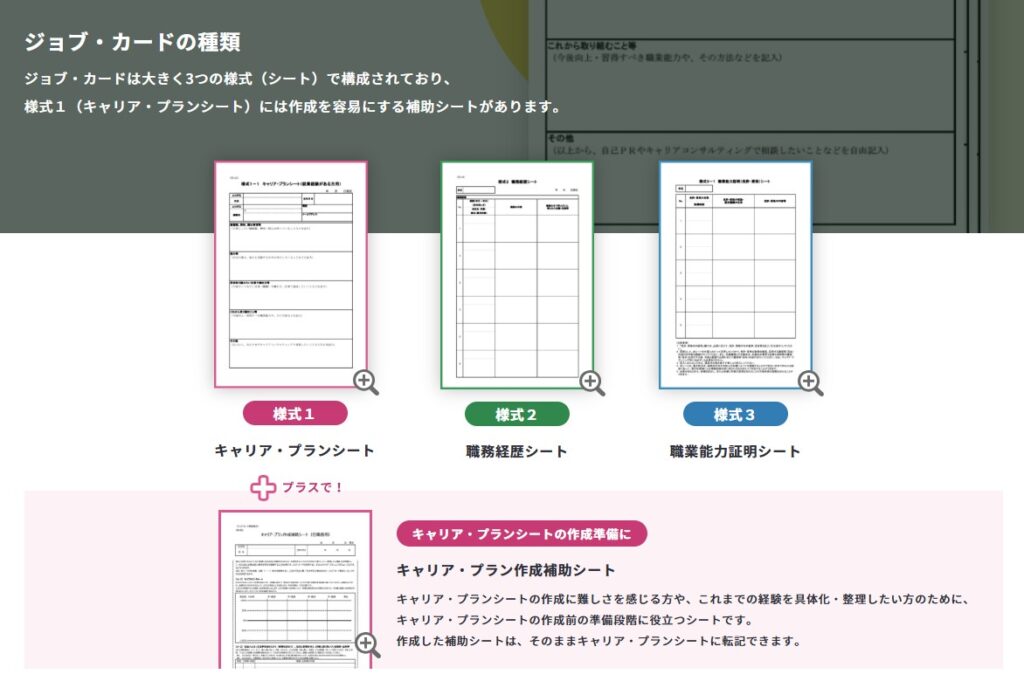

キャリアプランを作成する際には、厚生労働省が推進する「ジョブ・カード」というツールが活用されます。ジョブ・カードは個人のキャリアプランニングと職業能力証明に使える書類一式で、キャリア・プランシート・職務経歴シート・職業能力証明シートの3種類のシートから構成されています。キャリア・プランシートでは将来のキャリア目標やプランを整理し、職務経歴シートではこれまでの職歴や実績を時系列で整理します。

職業能力証明シートには保有資格や研修歴、評価などをまとめ、いわば「自分の能力の証明書」として活用できます。それぞれのシートを記入・更新していくことで、自分自身のキャリアの棚卸しができ、キャリアコンサルティングの場面でも有効な資料となります。

ジョブ・カードは本来、本人(相談者)自身が作成・管理・保管するものです。キャリアコンサルタントはその作成過程を支援したり、内容についてフィードバックを行ったりしますが、完成したジョブ・カードは相談者が自ら保持し、必要に応じて企業への応募書類や今後のキャリア面談資料として活用していきます。言い換えれば、ジョブ・カードは相談者にとって「自分のキャリアの履歴書」のような役割を果たすものです。キャリアコンサルタントはジョブ・カードの使い方やメリットを伝えつつ、相談者がそれを通じて自己理解を深めたり、目標を明確化したりできるようサポートします。

キャリアコンサルタント資格

キャリアコンサルタントに関する資格制度は、まず2002年に厚生労働省が示した「キャリアコンサルタント能力体系」に基づく民間資格としてスタートしました。その後、2008年に国家技能検定として「2級キャリアコンサルティング技能士」の検定試験が開始されました。さらに2016年からは、職業能力開発促進法の改正により国家資格として制度化されています。

国家資格として位置づけられたキャリアコンサルタントは、「労働者の職業選択・能力開発・職業生活設計を支援する専門家」と明確化されました。国家資格を取得するには、厚生労働大臣が指定する養成講習を修了し、学科および実技の国家試験に合格する必要があります。

現在、厚生労働大臣が指定するキャリアコンサルタント養成講習の実施機関は以下のとおりです。

- 特定非営利活動法人 日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会

- 株式会社リカレント

- 特定非営利活動法人 キャリアカウンセリング協会

- 株式会社日本マンパワー

- パーソルテンプスタッフ株式会社

- 学校法人大原学園

- 公益財団法人関西カウンセリングセンター

- 有限会社キャリアサポーター

- 公益財団法人関西生産性本部

- 一般社団法人日本産業カウンセラー協会

- 公益財団法人日本生産性本部

- 株式会社テクノファ

- 株式会社東京リーガルマインド

- ヒューマンアカデミー株式会社

- 株式会社パソナ

- 一般社団法人地域連携プラットフォーム

- 特定非営利活動法人日本カウンセリングカレッジ

- 株式会社キャリアドライブ

- 株式会社グローバルテクノ

- 株式会社労働調査会

- 株式会社リバースキャリア

- 株式会社東海道シグマ

※資格取得後も5年ごとの更新が義務付けられており、知識講習・技能講習を通じて最新のキャリア理論、労働市場の情報、相談技法を継続的に学び続ける必要があります。

キャリアコンサルタントが求められる理由

現代社会でキャリアコンサルタントの必要性が高まっている背景には、社会構造の大きな変化があります。まず、日本では少子高齢化が進み、生産年齢人口(働き手)が年々減少する一方で、労働力需要は高水準で推移しています。企業は限られた人材で生産性を維持・向上させるため、シニア層や女性、人種・国籍の多様な人材の活躍促進が不可欠になっています。定年後も働き続ける人が増える「人生100年時代」においては、一人ひとりが長期的な視野でキャリアを自律的に設計し、必要に応じて転職・副業・学び直し(リカレント教育)などにも取り組むことが求められるようになりました。実際、若い世代ではキャリアを一社に限定せず複数の収入源や経験を持つことを当然視する傾向も強まっており、副業・兼業への関心も高まっています。こうした「複線的キャリア」の広がりは、個人が主体的にキャリアを築く意識の表れですが、その一方でどの方向に進めばよいか悩む人も増えており、専門的な支援のニーズが高まっています。

さらに、近年のテクノロジーの進展も大きな要因です。特に注目されるのが生成AI(Generative AI)の急速な普及で、チャットボットや自動化技術が様々な業務に導入され始めています。その結果、従来は人が担っていた業務の一部がAIによって代替される一方、新たな仕事や役割が生まれつつあります。「このままだとAIに仕事を奪われるのでは」という不安の声もありますが、本質的にはAIを使いこなす人が新しい仕事を生み出す時代になるとも言われます。つまり、多くの業界で仕事の内容や求められるスキルセットが変化しており、誰もが絶えず新しいスキルを身につけ続ける必要(リスキリング)が生じているのです。このような状況下で、自分に不足しているスキルは何か、将来に向けてどんな能力開発をすべきかを考える際にも、キャリアコンサルタントの支援が役立ちます。実際、AI時代に備えた人材育成や社内外でのリスキリング推進は企業経営の重要課題となっており、政府も「誰もが学び直しできる社会」を強く打ち出していますmeti.go.jp。

政府の政策面でも、キャリアコンサルタントへの期待は高まっています。経済産業省はリスキリング(学び直し)を成長戦略の柱に位置づけ、企業による人材育成投資を強力に促進しています。例えば経産省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」では、在職者が民間の専門家によるキャリア相談を受け、その結果に基づいて必要な講座でスキル習得(リスキリング提供)を行い、さらに転職支援まで含めた一連の流れを整備していますmeti.go.jp。この事業では受講者の費用負担を軽減する補助も行われており、キャリアコンサルタントが相談対応を担うことで多くの働く人のキャリアアップを後押ししています。また厚生労働省においても、企業の人材開発を支援するキャリア形成促進助成金や、個人の学び直しを支援する教育訓練給付制度の拡充など、キャリア自律支援のインフラ整備が進められています。厚労省委託事業の「キャリア形成・リスキリング推進事業」では、全国の支援センターでジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングや各種セミナーを無料提供しておりmhlw.go.jp、キャリアコンサルタントが公的支援の現場でも活躍しています。

このような社会状況の下、働く人が自分の価値観・強み・将来像を整理し、適切な学習やキャリア選択につなげるためには、専門的な伴走者が欠かせません。その役割を担うのが国家資格を持つキャリアコンサルタントです。キャリアコンサルタントは、個人に対してはキャリア自律の支援を行い、企業に対しては人材育成やリスキリング計画の支援を行い、社会に対しては就労支援インフラとして価値を提供する存在と言えます。こうした理由から、キャリアコンサルタントの必要性と重要性はますます高まっています。

記事寄稿

一般社団法人 日本リスキリングキャリアコンサルタント協議会(JRCA)

一般社団法人日本リスキリングキャリアコンサルタント協議会(JRCA)は、 働く人のキャリア形成支援とリスキリング(学び直し)の普及を目的に、キャリアコンサルタントの育成・研修・専門性向上を推進する専門団体です。

最新の労働市場・AI時代のスキル動向を踏まえ、リスキリング支援の実務者に求められる知識・技能の標準化と普及を目的とした民間資格「リスキリングキャリアコンサルタント資格」を発行しています。

▼公式サイト

https://reskilling.or.jp